Eine scharfsinnige Deutung der Musik als Triebwerk des gesellschaftlichen Umbruchs im späten Osmanenreich

Man imaginiere die Sublime Pforte im neunzehnten Säkulum: Istanbul, nicht bloß eine statische Residenz altertümlicher Provenienz, sondern ein pulsierender Zusammenfluss zivilisatorischer Einflüsse, worinnen die grundlegendsten Reformbestrebungen des Osmanischen Reiches – ungleich den vorangegangenen Militäraktionen – nicht primär durch Gewaltakte, sondern vermittels konzertanter Klavierwerke vollführt wurden. In dieser Phase des großen Wandlungsganges erwies sich die Ästhetik der Musik als schlüsselgleiches Triebwerk der Umgestaltung, eine feine Verschmelzung zwischen dem Okzident und der orientalischen Hemisphäre, deren nacheinander entfaltete Wirkung sich über eine ganze Einhundertjahrfrist ausdehnte. Die osmanischen Padischahs selbst traten fortan nicht lediglich als Schirmherren, sondern als Gesandte dieses kulturellen Westtransfers auf.

Sultan Selim III. – Der komponierende Agitator und die Einverleibung abendländischer Melodik (Reg. 1789–1807)

Schon als Prinzgemahl legte Selim III. eine außerordentliche Zuneigung zur Musik an den Tag, welche die Grenzen des bloßen höfischen Mäzenatentums weit überstieg. Er vollzog eine Lehrzeit unter Koryphäen wie Tanburi İzak Efendi und Kırımlı Ahmet Kâmil Efendi, wonach er ein gewichtiges Tonsetz-Werk erschuf – über 60 Werke sind dem heutigen Stand der Forschung nach bekannt –, das klassische Formen wie den Peşrev und Saz Semâî in sich fasste. Die Musik war für ihn keineswegs eine bloße Belanglosigkeit, denn die erstmalige Einladung einer italienischen Operntruppe im Jahre 1797 wuchs zu einem demonstrativen Wahrzeichen der Öffnung gegenüber den europäischen Strömungen der Zeit heran. Zudem entwickelte er den Makam Sûz-i Dilârâ, ein Tonsystem, welches die beabsichtigte Synthese zwischen osmanischer Tradition und dem Nizam-ı Cedid (Neue Ordnung) genannten Reformkatalog widerspiegelte.

Sultan Mahmud II. – Die Festlegung der vielstimmigen Ästhetik und der Westtransfer (Reg. 1808–1839)

Mahmud II., ein Herrscher von bemerkenswerter Entschlossenheit, trieb die erzwungene Musikreform zielstrebig voran. Unmittelbar nach der Aufhebung des Janitscharenkorps im Zuge des Vaka-i Hayriye (1826), jenem „glückverheißenden Ereignis“, musste das Militärkapellwesen neu geordnet werden. Die kaiserliche Hofmusikformation, die Mızıka-i Hümayun, erfuhr eine tiefgreifende Europäisierung durch die Einrichtung westlicher Instrumente, die allmähliche Einführung der Notenschrift und die Anwerbung auswärtiger Lehrkräfte. Zu diesem Zweck wurde 1828 der italienische Musiker Giuseppe Donizetti in die Dienste der Pforte bestellt, um die neue musikalische Anordnung zu entwerfen. Giuseppe Donizetti war der ältere Bruder des berühmten italienischen Opernkomponisten Gaetano Donizetti und fungierte fortan als Donizetti Pascha. Unter seiner Führung wurde die Musik erstmals in geordnetem Lehrwissen übermittelt, und die Mızıka-i Hümayun diente fortan sowohl höfischen Zeremonialakten als auch öffentlichen Aufführungen, womit sie das neue Musterbild europäischer Musikpraxis offenbarte.

Der weltoffene Zusammenlauf: Europäische Oper und die vergleichende Notationslehre

Die kulturelle Durchdringlichkeit zeigte sich nicht lediglich in theoretischen Erlassen, sondern in der ausführenden Tat: Es geschah die Einfuhr europäischer Partituren und die Einsetzung westlicher Notierung. Donizetti verkündete Märsche, Tänze und didaktische Lehrmethoden. Ab zirka 1844 wuchs das Naum Theatre im Stadtteil Beyoğlu zum Mittelpunkt europäischer Opernaufführungen – ein Unterfangen, das von den Naum-Brüdern getragen wurde. Bereits 1848 wurden Aufführungen von Verdis Macbeth präsentiert, und ab 1851 war gar eine dauerhafte italienische Operntruppe verpflichtet.

Darüber hinaus wirkte Istanbul als Brennpunkt für Künstler armenischer und griechischer Herkunft, welche die überkulturelle musikalische Szenerie aktiv prägten. Insbesondere in den Mevlevî-Zirkelhäusern fand ein Zusammenspiel musikalischer Traditionen statt. Armenische Koryphäen wie Hampartsoum Limondjian (1768–1839) erarbeiteten ein vereinfachtes, alphabetisches Notationssystem, welches die Bewahrung Tausender osmanischer Musikwerke ermöglichte, die bis dato primär mündlich überliefert worden waren.

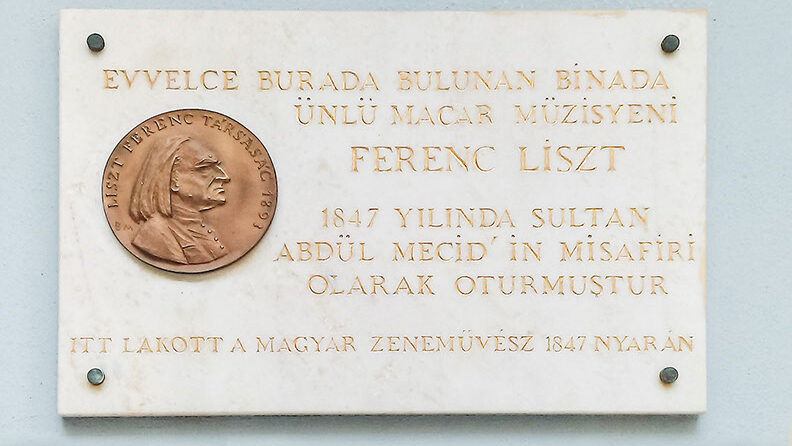

Franz Liszt: Der Okzidentale Virtuose als kulturpolitischer Gesandter (1847)

Der Höhepunkt des kulturellen Interesses zeigte sich in dem Besuch des berühmten Pianisten Franz Liszt im Jahre 1847. Ein spezifischer Konzertflügel musste zu diesem Anlass alleinig aus Paris herbeigebracht werden, und Liszt erklingen ließ seine Konzerte sowohl im Palast als auch in öffentlichen Präsentationsräumen.

Besondere Beachtung verdient die Komposition der „Grande Paraphrase de la Marche de Giuseppe Donizetti pour Sa Majesté le Sultan Abdul Médjid-Khan“, ein pianistisches Prunkstück basierend auf dem Mecidiye-Marsch, der Hymne Sultan Abdülmecid I. Durch diese virtuelle Umschrift verband Liszt die westliche Klaviertechnik mit einem osmanischen Marschthema, was den musikalischen Gleichheitssatz zwischen Orient und Okzident darstellte. Der Sultan und das Publikum bekundeten ihren großen Eifer, und Liszt wurde mit dem Mecidiye Nişanı (Osmanje-Orden) beehrt, wodurch die Kunst als weltliches Hochachtungsgut der Reformpartei galt.

Sultan Abdülaziz – Der globusreisende Kompositeur und seine diplomatischen Visiten (Reg. 1861–1876)

Sultan Abdülaziz hatte nicht bloß eine leidenschaftliche Zuneigung zur Musik, sondern übte sie an und für sich aus. Er betätigte sich selbst als Tonsetzer und Klavierspieler und gewährte Zuschüsse für moderne Anstalten. Im Jahre 1867 vollzog er zwischen dem 21. Juni und 7. August eine eminent wichtige Europa-Reise, welche die Städte Paris, London und Wien umfasste.

Hierbei handelte es sich nicht allein um einen diplomatischen Besuch, sondern um ein öffentlichkeitswirksames Geschehnis von unermesslicher kultureller Bedeutsamkeit. Abdülaziz war somit der erste osmanische Padischah, welcher das Abendlände offiziell bereiste, wodurch er die Absicht des Reiches zur weltweiten Einbindung darlegte. Unter seiner Führung fand die musikalische Öffnung des Reiches ihren höchsten Punkt: Die aktive Förderung von Operntruppen und öffentlichen Orchestrierungen durch die Mızıka-i Hümayun unterstrich die unumkehrbare Westausrichtung.

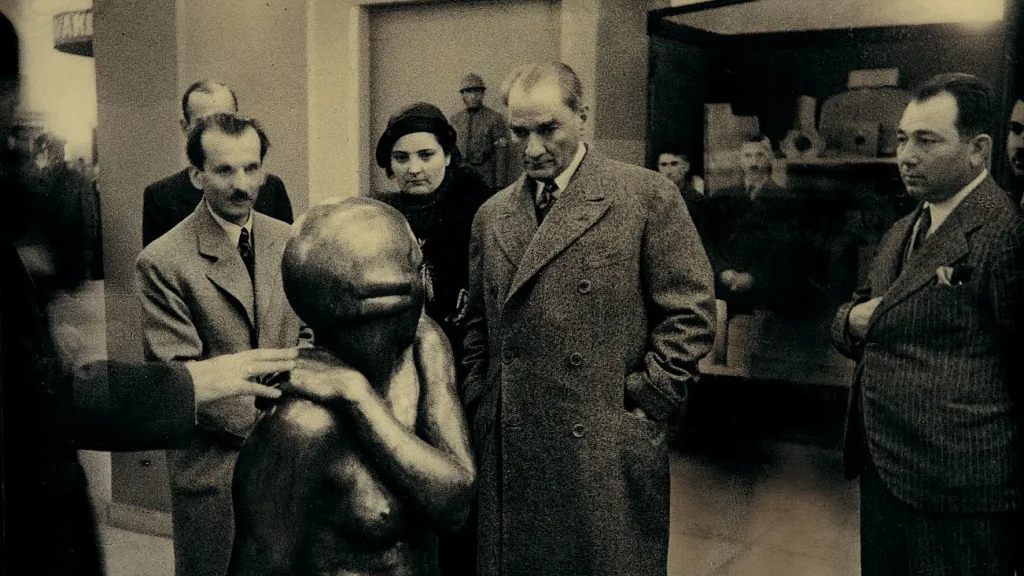

Das türkische Kontinuum: Mustafa Kemal Atatürks radikales Kulturexperiment und die Festsetzung des musikalischen Vorrangs

Nach dem Zusammenbruch des Reiches und der Verkündung der Türkischen Republik (1923) wurde die musikalische Entwicklung der vorangegangenen Jahrhundertfrist von Mustafa Kemal Atatürk bis zum Äußersten weitergeführt. Er stiftete die Einrichtung zahlreicher Musik-, Theater- und Ballettakademien an.

Atatürk nahm die kulturelle Grundlage früh auf: Bereits 1915, während seines Militärattaché-Dienstes in Sofia, erlebte er eine Aufführung von Carmen, welche ihm den prägenden Anstoß für seine Überzeugung lieferte, dass Kunst kein bloßes Wunschziel, sondern der Ausdruck von Zivilisation sei. Seine spätere Grundsatzlehre war prägnant: „Ein Volk, das ohne Kunst bleibt, hat einen seiner Lebensadern verloren.“ Die junge Republik trieb daraufhin einen umfassenden Kultur-Grundsatz-Wechsel voran, der die vielstimmige Musik (Westmusik) als Vorrangstellung der nationalen Identitätsbildung nutzte. Zu diesem Zweck wurden junge Tonsetzer, bekannt als die „Türkische Fünf“ (Türk Beşleri) – darunter Cemal Reşit Rey und Hasan Ferit Alnar – zur fachspezifischen Schulung in die musikalischen Hochburgen Europas entsandt, um das nationale Kunstschaffen auf das höchste Niveau zu heben. Dies mündete in einem radikalen Verweltlichungsantrieb, der das musikalische Erbe des Osmanischen Reiches in das Fundament der modernen, laizistischen Türkei formte.

Jenes musikalische Reformvorhaben diente in der jungen Türkischen Republik als unmittelbar von der Staatsmacht eingesetztes Werkzeug, zur Etablierung einer fortschrittlichen, weltlich geprägten Wesensart, wodurch es die schon im Serail Sultan Selim III. begonnene kulturelle Überbrückung der Hälften weiterführte.

Nazif Akin Sentürk

Authentifizierungs-ID : SENA-1011-2025-1

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.